河北经济日报讯(记者 弓幸民 通讯员 张玉娟)当文学之笔游走燕赵大地,会勾勒出怎样的山河长卷?近日,河北教育出版社推出《这么近,那么美——知名作家看河北》(2024),汇集鲁迅文学奖获得者刘庆邦、葛水平、弋舟、关仁山、李春雷、张楚等知名作家的散文、报告文学等作品30余篇。该书通过知名作家的实地采风与细腻笔触,串联起河北的历史文脉、山水胜景与时代新貌,为读者绘制了一幅生动的燕赵画卷。

新书《这么近,那么美——知名作家看河北》。河北教育出版社供图

行走燕赵:多维度呈现生动实践

燕赵大地物华天宝,人杰地灵,文化璀璨。“这么近,那么美,周末到河北”这句旅游宣传语已深入人心。那作家笔下的河北又呈现出了怎样的风貌?30余位知名作家走进秦皇岛、衡水、唐山、廊坊、邯郸、石家庄等地,以手中的笔,心中的情,记录一个个精彩瞬间,描写一处处美好画面,从滨海之城秦皇岛到古城邯郸,从“冀东明珠”唐山到“京津后花园”承德,作家们深入基层,从自身体验出发,以文化的视角为读者呈现出了更感性、更具有可读性的文字,是对河北的深情献礼,也是对河北之美的集中展示。

《衡水人家的富贵花开》配图——衡水湖的青头潜鸭。张春霜 摄

《你去过曹妃甸吗》配图——曹妃甸区曹妃甸港。李秀清 摄

书中特别强调了河北的文化传承与创新。例如,构图丰满、线刻粗犷、设色鲜亮、装饰夸张的衡水木刻年画技艺不仅后继有人,而且还成了当地致富的门路;梦廊坊国际戏剧公园不仅以内容丰富多元闻名,还能让读者在品读《红楼梦》时身临其境,感受文学与现实的交融。

传统新生:多角度展现城市风貌

《煤海与碧波》配图——开滦吕家坨矿井下综采工作面 。孟顺生 摄

书中文章多角度展现了城市的风貌,如武强年画的匠心、衡水湖的今昔对比、冀州老城的沧桑,共同勾勒了一个立体的衡水。

在书写唐山的篇章中,几位作家从当地的煤矿变迁、清东陵的历史、曹妃甸的落成发展、唐山的“马牌”水泥等多方面着笔,将这座城市的历史、生态保护、工业发展多角度立体地呈现出来。

例如唐山的开滦煤矿昔日30多平方千米的采煤塌陷区,经过近30年的修复治理,已建成面积相当于两个杭州西湖的南湖公园。2016年4月,南湖公园还是世界园艺博览会(简称世园会)的举办地。有过矿下工作经历的刘庆邦非常感慨,曾经的塌陷区如今变成了诗意般的存在。

《唐山辨》配图——唐山南湖·开滦旅游景区。刘松青 摄

王国平以“唐山很‘唐’”为线索,在种种细节中寻觅这座城市的风骨:从“中国火箭号”机车到“龙号”机车的命名演变,从大地震纪念墙的鎏金姓名到工匠精神的代际传承,于细微处见城市温度。

唐小米的《启新·1889,那些关于水泥的记忆》是从自己家1989年开始建第一处住房写起的。文章中写道:“父亲在建筑图纸上勾勾画画,母亲计算着手中为数不多的存款,怎样发挥它们最大的价值来建设三间钢筋混凝土结构的‘北京平’。拥有这样意义的一所房子,怎么能不用最好的材料呢?思量再三,父亲拍板决定:用‘马牌’水泥!”

那是工厂大合唱的时代,1987年,县里终于建设起第一座国营水泥厂。1989年,父亲准备购买“马牌”水泥。作者用穿插的笔法写道,一百年前,唐廷枢做出了唐山工业史乃至中国工业史上至关重要的决定——开办唐山细棉土厂(即启新水泥厂前身)。1907年,唐山细棉土厂更名为“唐山启新洋灰股份有限公司”,并确定水泥的商标为“龙马负太极图”(俗称“马牌”)。而作者的父亲,在买了水泥之后,不顾家人反对,从技术员扎堆的农机厂坚决调到粉尘飞扬的国营水泥厂担任工程师。

100年前与100年后岁月交织,不同的主人公在不同的时代作出了属于自己的选择。文章将唐山水泥工厂的发展历史与自己的生活交织描绘,读者可以从中感受到时代发展的波澜壮阔。

时代叙事:微观视角下的河北精神

《王金庄的石头》配图——王金庄街景。张双来 摄

太行梯田、王金庄的石头、磁州窑、弘济桥,他们无一不是邯郸的象征。

“王金庄的石头是野气的,吊儿郎当的,桀骜不驯的。它们的学名叫石灰岩,按习惯的说法是青石。它们顽固,坚硬,脾气火暴,棱角分明。”作者江子注意到了王金庄的石头,以及这里比石头还要强硬的人——王全有。文章回顾了王全有带领村民上山修路、造田的经历。二十世纪六七十年代,王全有和村民在王金庄的山上垒起了长达数百千米、高低落差近500米的双层石堰,造出4000多块500多亩面积的高标准梯田。王金庄的人慢慢富了起来。随着时代的发展,村民们也找到了多种致富之路。作者从多个视角串联起了王金庄今昔发展过程,以此描绘当地人性格中的坚忍与宽厚。

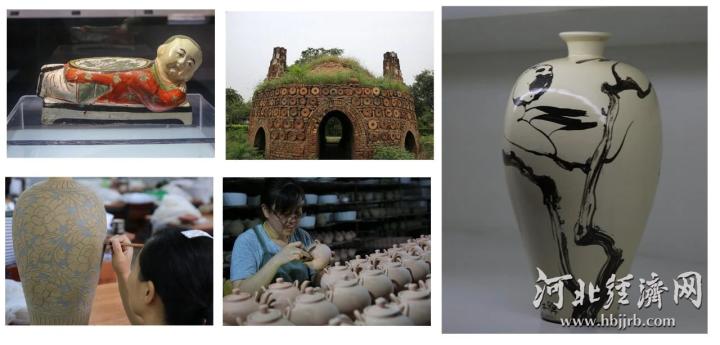

作者虽然的散文《一只茶碗的故乡》描写细腻,情感真挚,文章叙述了父亲当年在邯郸彭城古镇买的茶碗和瓷哨,经过了岁月流转之后,最终的归宿。在故事的讲述中,磁州窑的发展历程也被作者一一揭晓。“1979年,父亲在彭城古镇的各个店铺间出入,挑选了两套茶碗,外加四个小鸟瓷哨。这四只小鸟瓷哨,它们白身子红绿翅膀,尾巴是哨口,噙在嘴里一吹,就稀溜溜叫起来。那年我5岁,从没见过这么精致的乐器。我舍不得放下,吹到东吹到西,足足乐了一个月。当时小姨正准备嫁妆,父亲给了她一套。”

《一只茶碗的故乡》配图——千年窑火。宋现彬 摄

多年之后,作者在小姨家看到了当年的一只茶碗。当然它已不再喝茶用,而是盛着半碗盐蹲在厨房油腻的窗台上。瓷碗一下子打通了44年的光影,勾出许多家庭往事。作者向小姨要了这只碗,它代表着一段永不磨灭的岁月,深藏着对父亲的回忆和感动。虽然介绍:“作品还是要以情动人,采风时参观彭州的磁州窑后,我发现它的发展经历、兴衰起伏和父亲的人生经历非常相似,所以采用了双线并行的结构来讲故事。宋朝之后彭城瓷业兴盛,商贩云集。清代至民国年间,中国陶瓷产业出现了‘南有景德,北有彭城’的局面。后来,彭城陶瓷进入了衰落期。随着时代的发展,磁州窑文化艺术街区已成为当地的热门打卡地,成为新的文化地标。”